【文献名】

Chun-Sick Eom, Sang Min Park, Seung-Kwon Myung, Jae Moon Yun, and Jeong-Soo Ahn. Use of Acid-Suppressive Drugs and Risk of Fracture: A Meta-analysis of Observational Studies. Ann Fam Med . 2011 9: 257-267.

【要約】

<背景>

PPIは破骨細胞の酸生成も抑制するため骨折に予防的に働くと考えられてきたが、むしろ骨折が増えるという知見が出てきている。PPIと骨折リスクの増加についての研究は議論の一致をみておらず、これまでメタアナリシスが存在しないことからメタアナリシスを実施することとした。

<文献検索>

MEDLINE、EMBASE、Cochrane Libraryを使用。

<研究選別>

RCT、コホート内症例対照研究、症例対照研究を利用。骨折リスクのリストを作成。二人の研究者が独立して評価される研究の妥当性を評価。

<主解析>

PPI、H2ブロッカー、あるいはその両者の使用と骨折リスクとの関係

<結果>

1809の文献がヒットしたが選別の結果、最終解析に残ったのは5つの症例対照研究、3つのコホート内症例対照研究、3つのコホートであった。RCTは最終選別までに除外され残らなかった。

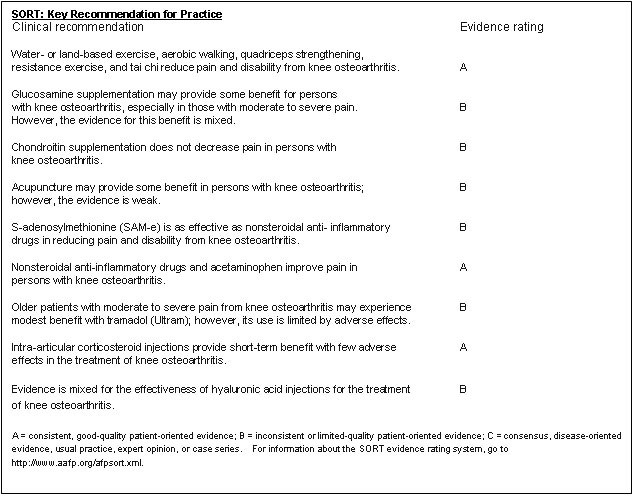

●主解析結果

PPIで骨折リスク上昇を認めた(adjusted OR 1.29: 95%CI 1.18-1.41, I2 69.8%, n=10)

H2ブロッカーで骨折リスク上昇認めず(adjusted OR 1.10: 95%CI 0.99-1.23, I2 86.3%, n=7)

●サブグループ解析結果

Table.2参照。

●出版バイアスの評価

特に影響はないと考えられた(funnel plot、Egger test)。

<Discussion>

PPIと骨折リスク増加が認められた。H2ブロッカーと骨折リスクには明らかな関係は見いだせなかったが、サブグループ解析ではhigh-quality methodology studyと5つ以上の変数について補正した解析では骨折との関連性が示唆されており今後のさらなる4研究が必要。

限界として①観察研究が含まれるのでバイアスが含まれる可能性がるが、これについては様々なサブグループ解析を行うことで補った。②Egger testは出版バイアス評価としては信頼性が劣る。③栄養データについては評価していない。④胃の疾患の有無の評価をしていない。

<まとめ>

PPIは骨折リスクを中等度上昇させる可能性がある。H2ブロッカーに関してはその可能性は示唆されなかった。ORは2以下で僅かな影響と考えられるもののcommon diseaseでもあり社会への影響は大きい。臨床家は特に65歳以上の女性に対してこれらの処方するときには慎重に考慮をするべきである。用量についても望ましい結果得られるために必要な最低限の量にとどめることが勧められる。

【考察とディスカッション】

弱いながらもPPIと骨折リスク上昇の可能性が示唆されている。やはり制酸薬を使用する際は必要最小限のものとすることを目標とするのがよさそうである。

以下、全体でのディスカッション

NSAIDSの投与にあわせてPPIを使用している患者も多い。この文献の結果を受けて、自分自身の投薬行動を見直す機会としたい。

【開催日】

2011年6月22日