―文献名―

D. J. Stott, et al. Thyroid Hormone Therapy for Older Adults with Subclinical Hypothyroidism. NEJM. April 3, 2017

―要約―

Introduction

65歳以上の成人の8~18%は潜在性甲状腺機能低下症の状態にあり、男性よりも女性に多い傾向にある。高齢者における潜在性甲状腺機能低下症は、多くの問題にかかわっている可能性があり、甲状腺ホルモンは、心血管系、認知機能を含む脳神経系、骨や筋骨格系など多彩な影響を及ぼす。疲労感は、甲状腺機能低下症の重要な症状の一つであるが、甲状腺機能低下症の患者は、無症状、または非特異的な症状を呈する。

潜在性甲状腺機能低下症のレボチロキシン投与によるランダム化比較試験は、過去に行われているが、規模が小さく限られたエビデンスしか示されておらず、その効果やリスクには議論の余地がある。そこで、潜在性甲状腺機能低下症の高齢者に対するレボチロキシン投与の臨床的な意義を明らかにするために研究を行った。

Methods

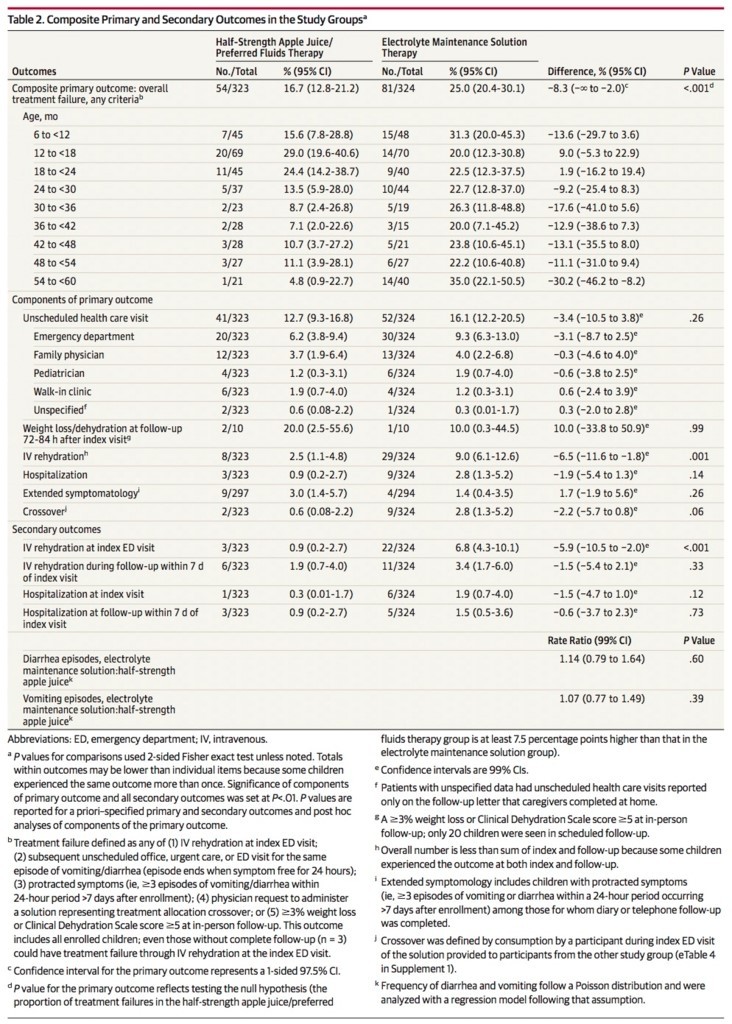

研究デザインは、レボチロキシン投与群とプラセボ群による二重盲検化ランダム比較試験で、少なくとも65歳以上で、潜在性甲状腺機能低下症(TSH値 4.60~19.99mIU/L、遊離チロキシンは基準値範囲内のもの)の状態にある737人の成人を対象に行った。368人がレボチロキシン投与(開始用量50μg/day、体重50kg未満の場合は25μg/day)を受け、TSH値に応じて調整された。369人は、プラセボ群に割り当てられて疑似的な用量の投与を受けた。2つの主要アウトカムは、1年間における甲状腺機能低下症スコアと、甲状腺関連QOL質問紙による疲労スコア(いずれも0~100点で、点数が高いほど症状や疲労が強いことを示し、臨床的に重要な最小の差は9点とされる)とした。

Results

患者年齢の平均値は、74.4歳で、396人(53.7%)は女性だった。TSH値の平均値(±SD)は、6.40±2.01mIU/Lだった。1年間で、レボチロキシン投与群は、レボチロキシンの中央値50μgの投与において、3.63mIU/Lに低下したのに対し、プラセボ群では、1年間で5.48mIU/Lへと低下(P<0.001)した。

1年間の変化として、甲状腺機能低下症スコアの有意な変化は認めなかった。(プラセボ群0.2±15.3、レボチロキシン投与群0.2±14.4)レボチロキシン投与による副次的なアウトカム(QOLスコア、握力、血圧、BMI、腹囲)についても有益な差はみられなかった。また、事前に想定された重大な有害事象についても認められなかった。

Discussion

今回の試験は、統計的に主要アウトカムを評価するには十分な症例数だったと考えられる。小さな規模の観察研究などでは、甲状腺機能低下症スコアや疲労スコアの変化を示していたが、いずれも短い観察期間におけるレボチロキシン投与による治療効果の比較だった。過去には、高齢者を対象とした質の高いランダム化比較試験は行われていたが、症例数が120人以下で、十分な規模とは言えなかった。潜在性甲状腺機能低下症では、情報処理能力が低下すると示唆されているが、今回の試験で行った文字コードテストの結果からは、明らかな差は示されなかった。同様に血圧、体重、腹囲、BMI、ADL(Barthel Index)、IADLでも治療効果の差は認めなかった。また、レボチロキシン投与群における有害な甲状腺機能亢進症の発現は認めず、プラセボ群においても、心房細動、心不全、骨折、骨粗鬆症など想定されていた有害事象については認めなかった。過去の観察研究においても、治療による有害事象のリスク上昇は示されていない。

今回の研究の限界としては、治療目標を一部の権威者が示しているTSH値(0.40~2.50mIU/L)ではなく、最近の高齢者に対するレボチロキシン治療のガイドラインに示されているTSH値(0.40~4.60mIU/L)を採用していることが挙げられる。限界の2つ目としては、TSH値が10mIU/Lを超えていた少数の対象者については、サブグループ解析が十分にできておらず、治療効果のメリットについては明らかにできなかった。限界の3つ目としては、対象者の症状の程度が軽く、より症状の強い場合の可能性については除外できていない。4つ目としては、甲状腺の抗体値を測定していないため、抗体の有無による差と、抗体を有している場合に長期間の治療で差が生じた可能性は評価できていない。最後に心血管イベントや死亡率に及ぼす効果を評価するには至っておらず、治療による心血管系への保護作用や有害性の可能性は、除外できていない。

【開催日】

2017年5月17日(水)