―文献名―

Thanaviratananich, S., Laopaiboon, M., & Vatanasapt, P. Once or twice daily versus three times daily amoxicillin with or without clavulanate for the treatment of acute otitis media. The Cochrane Library.2013.

―要約―

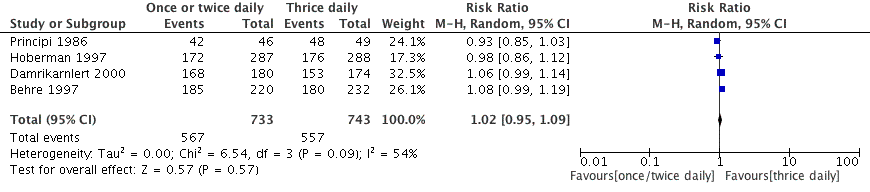

【Introduction】

急性中耳炎は小児の良くある問題である。CVAの有無に関わらずAMPCは頻繁に選択される治療として処方される。従来の推奨は1日に3回あるいは4回である。しかしながら、今日1日に1回あるいは2回投与がなされている。

もし、1日1回あるいは2回投与が3回あるいは4回投与と同等の効果であれば、便利でコンプライアンスを向上するかもしれない。

【Method】

5つのランダム化比較試験のメタ分析。

●参加者:12歳以下の急性中耳炎患者。急性中耳炎は急性の耳痛と、鼓膜穿刺あるいはティンパノグラムのB型C型で診断されたもの。

(B型は中耳のfluidを示唆し、C型は中耳内の圧力が大気圧より低い事を示唆している)

●介入のタイプ:CVAの有無に関わらずAMPC1〜2回/日と3〜4回/日と比較する。

●Primary outcomes:データがある場合、耳痛の改善・解熱・細菌学的治癒による、抗生剤終了(7〜15日目)の臨床的治療率。

●Secondary outcomes:耳痛の改善と解熱による臨床的治癒率。再発性中耳炎のないAOM治療後患者のみにおいて評価された、

治癒後(1〜3ヶ月後)、ティンパノメトリーによる中耳浸出液の改善。AOMの合併症(再発、乳様突起炎)。

投薬への有害事象。

2人の著者は独立してそれぞれの試験から治療アウトカムに関するデータを抽出し、選択バイアス、施行バイアス、検出バイアス、症例減少バイアス、報告バイアス、及びその他のバイアスについて評価した。

バイアスの低リスク・高リスク・不確実なリスクとして、質の格付けを定義した。その結果を95%信頼区間のRRとしてまとめた。

【Main Results】

1601人の小児を含む5つの研究が含まれた。

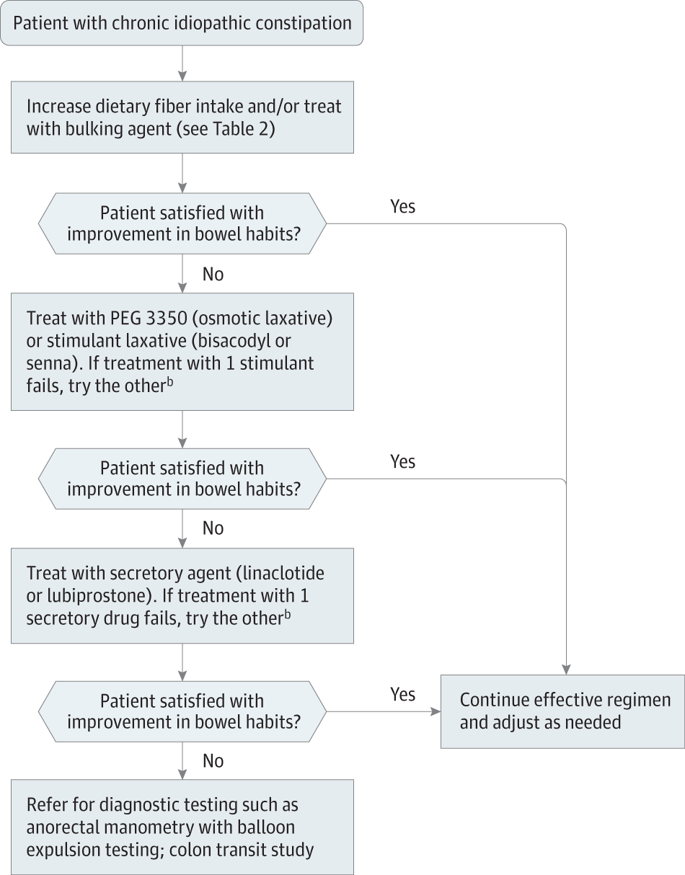

治療終了時(RR1.03,95%信頼区間 0.99〜1.07) Fig.3

Figure 3. Forest plot of comparison: Clinical cure rate at the end of therapy.

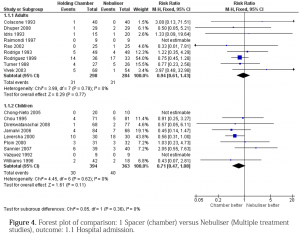

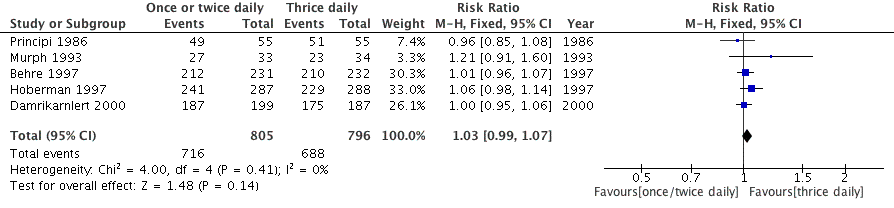

治療中 (RR 1.06, 95%信頼区間 0.85 to 1.33) Fig.4

Figure 4. Forest plot of comparison: Clinical cure rate during therapy.

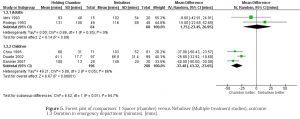

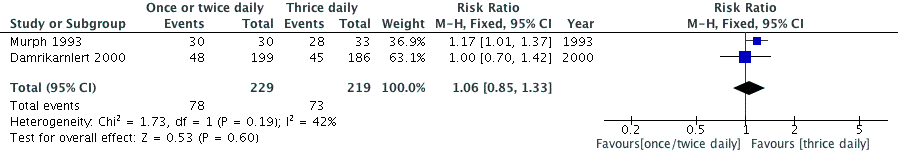

フォローアップ期間 (1〜3ヶ月)(RR 1.02, 95%信頼区間 0.95 to 1.09) Fig.5

Figure 5. Forest plot of comparison: Clinical cure at post-treatment (one to three months).

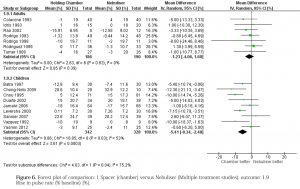

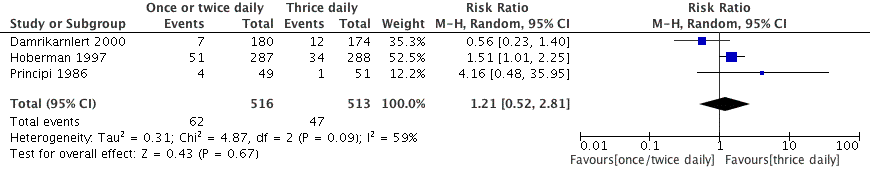

再発性中耳炎(RR 1.21, 95%信頼区間 0.52 to 2.81)Fig.6

Figure 6. Forest plot of comparison: AOM complications: Recurrent AOM after completion of therapy.

AMPCのみ、またはAMPC/CVAでサブグループ解析を別々に行った結果、すべての重要なアウトカムにおいて1日1〜2回と1日3回の群で差がなかった。

また、内服遵守率(RR 1.04, 95%信頼区間 0.98 to 1.10)、下痢や皮膚障害などの全有害事象 (RR 0.92, 95%信頼区間 0.52 to 1.63)と有意差はなかった。(経口抗生物質の1日1回または2回の投与は、1日3回の投与より高い遵守率を有する報告がある(Kardas 2007; Pechere 2007))

【著者らの結論】

本レビューでは、CVAの有無に関わらずAMPCの1日1回or2回の用量を使用した結果は、AOMの治療で3回投与の結果に匹敵する事が示された。これらの結果は、両方の投薬が同じ有効性を有すること、または複雑でないAOMが自然治癒できることを示し得る。

【開催日】

2017年8月23日(水)