―文献名―

Thomas A Zelniker, Stephen D Wiviott, et al. SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials. Lancet 2018 Nov 9.

―要約―

◎背景

SGLT2阻害薬に関しては、2型糖尿病の患者の心血管イベント発生に対するいくつかのランダム化比較試験が行われている。2型糖尿病患者を対象としたSGLT2阻害薬の無作為化対照試験に関して系統的レビュー並びにメタアナリシスを実施した。’18年9月24日までに公開された試験に関し、PubMed及びEmbaseを検索している。有効性の結果は、主要な有害な心血管イベント(心筋梗塞、脳卒中、心血管死)、心血管死もしくは心不全による入院、腎臓病の進行を含んでいる。

◎結果

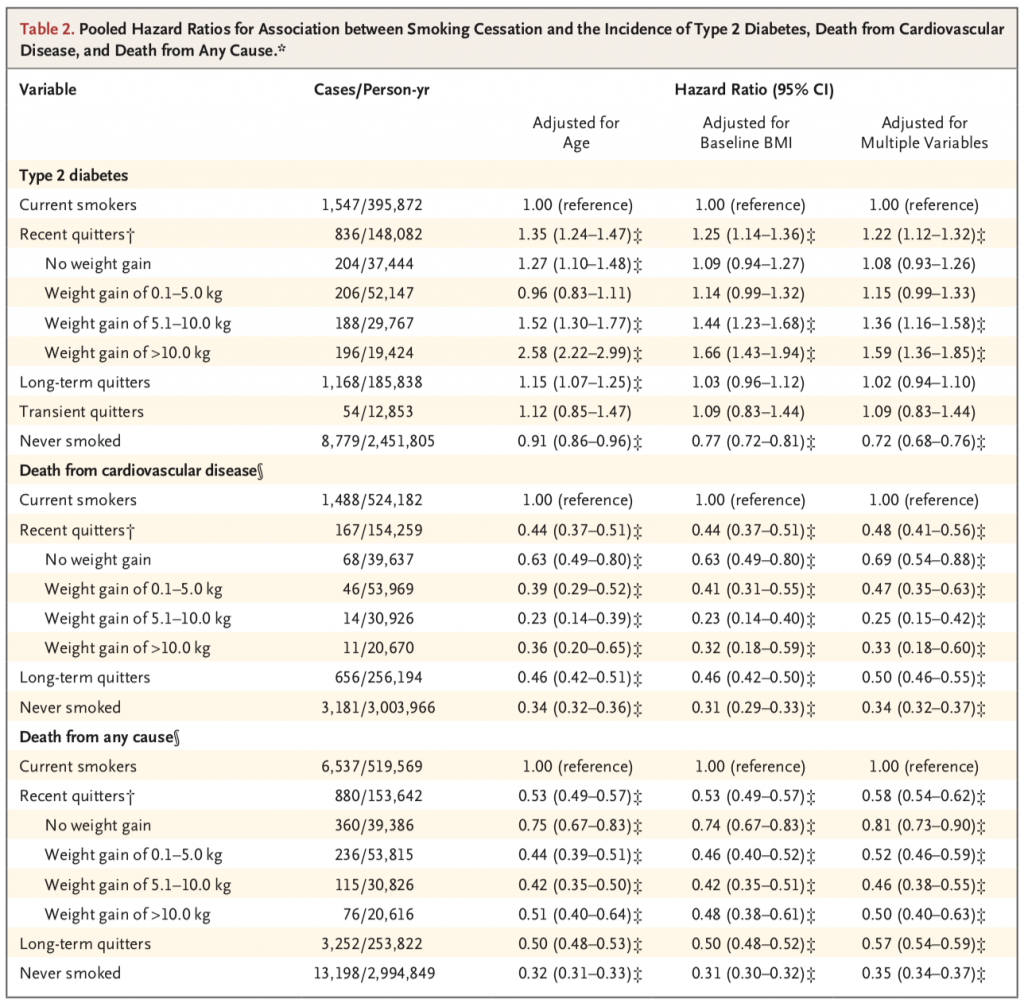

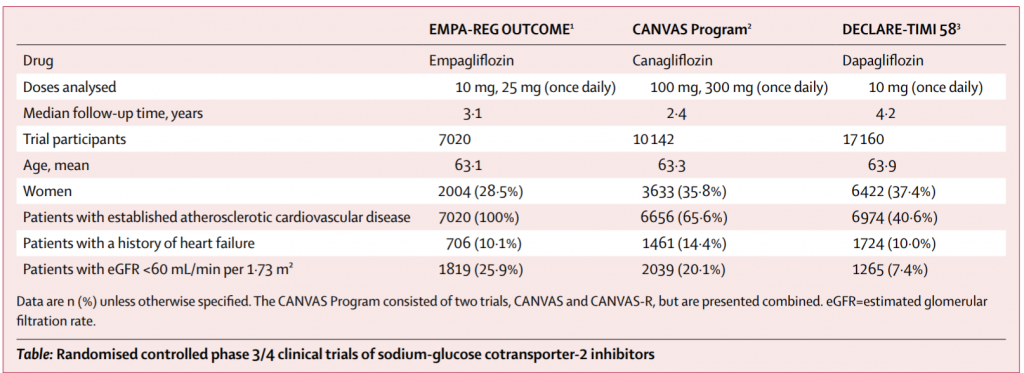

▼ 3つの試験(① EMPA-REG OUTCOME、② CANVAS program、③ DECLARE-TIMI 58)を対象とした

① Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015; 373: 2117–28.

42カ国、590施設で、18歳以上、BMI≦45kg/㎡、eGFR≧30を満たす患者

② Neal B, Perkovic V, Mahaffey KW, et al. Canagliflozin and cardiovascular and renal events in type 2 diabetes. N Engl J Med 2017; 377: 644–57

30カ国で、HbA1c 7.0~10.5%、30歳以上で症状を有する動脈硬化性の心血管疾患を持つか、50歳以上で心血管疾患のリスク因子を2項目以上満たす患者

③ Wiviott SD, Raz I, Bonaca MP, et al. Dapagliflozin and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2018; published online Nov 10. DOI: 10. 1056/ NEJMoa1812389.

(対象患者に関する情報を検索できず)

・合わせて34322名の患者(うち60.2%が動脈硬化性の心血管イベントを有している)のデータを収集した。平均年齢は63.5歳、35.1%は女性であった。3342名に有害な心血管イベントを、2028名に心血管死もしくは心不全に因る入院を、766名に腎臓病の進行を認めた。

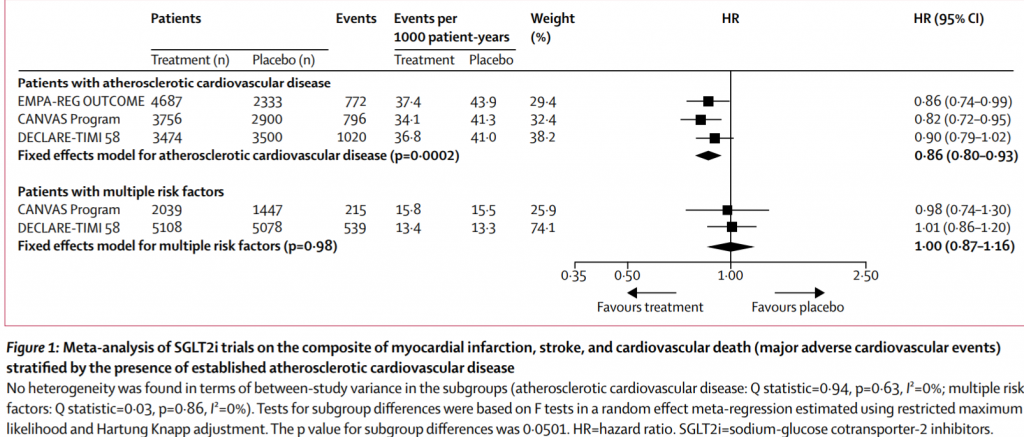

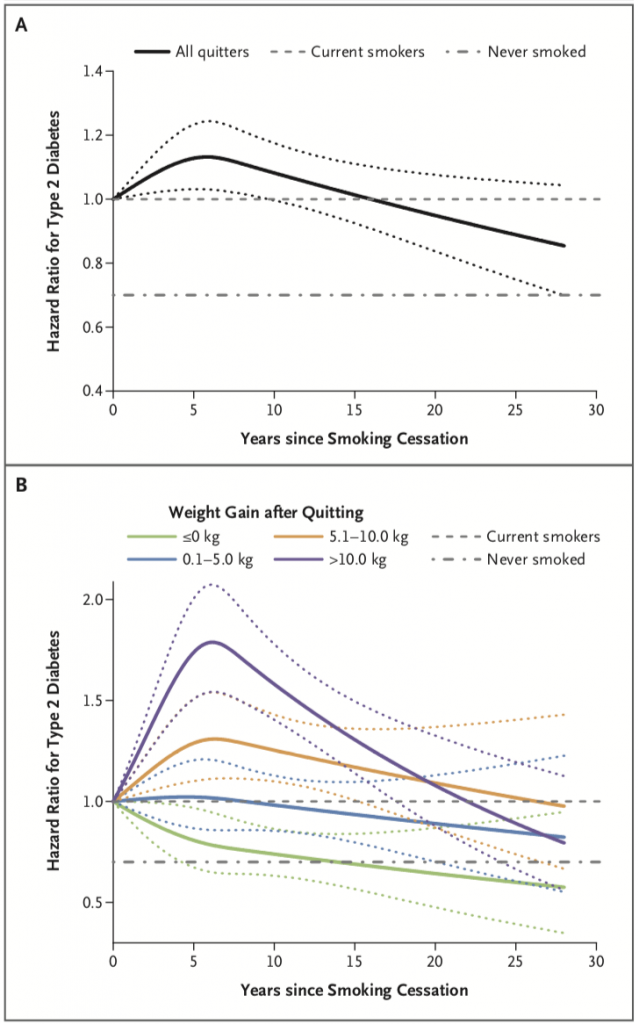

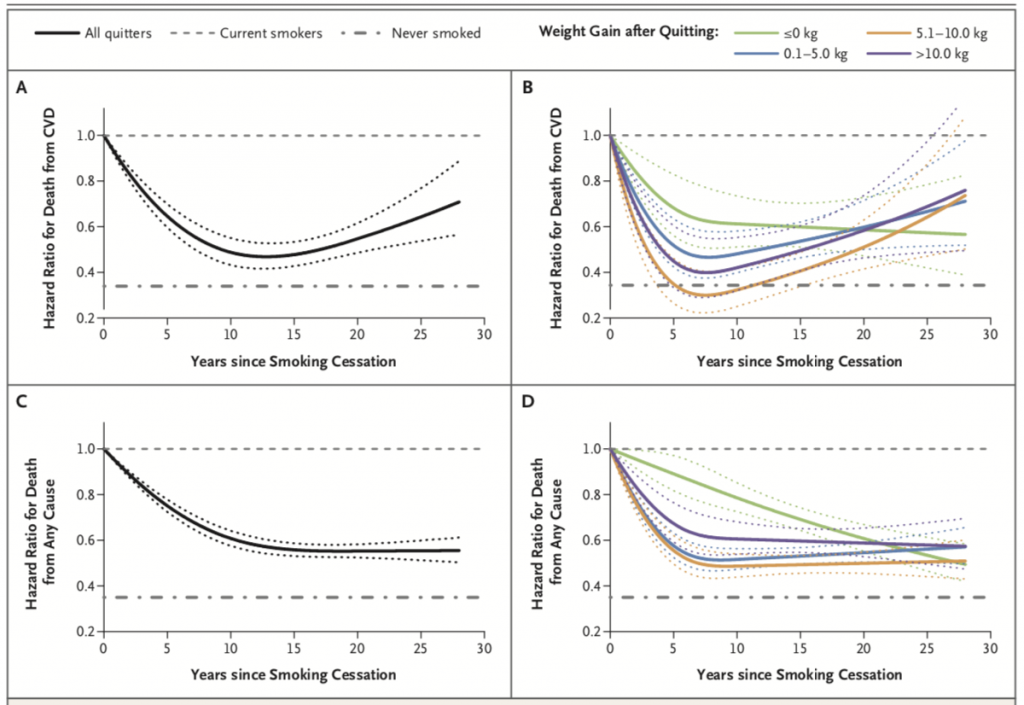

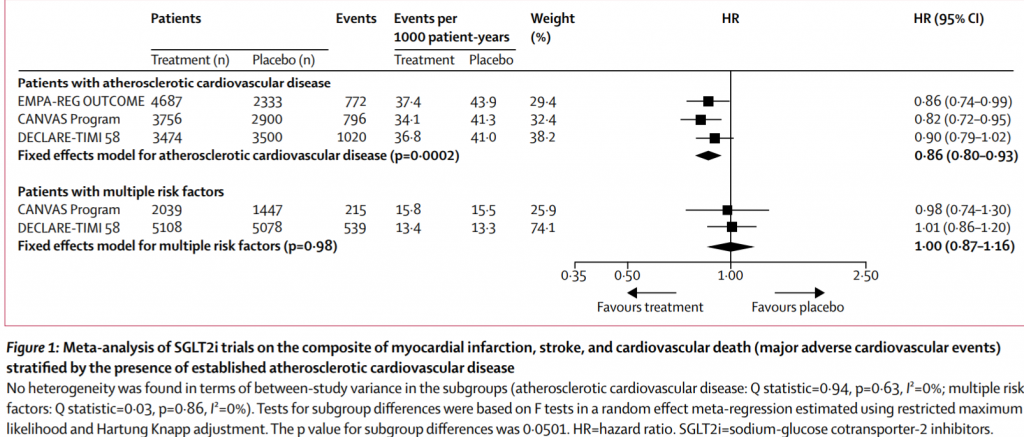

・主要な有害な心血管イベントを11%減らしたが、その効果は動脈硬化性の心血管疾患を有している患者にのみ有意差がみられ(HR=0.86(95%CI=0.80-0.93))、リスクファクターは有するが動脈硬化性の心血管疾患を有しない患者にはみられなかった(HR=1.00(95%CI=0.87-1.16))。

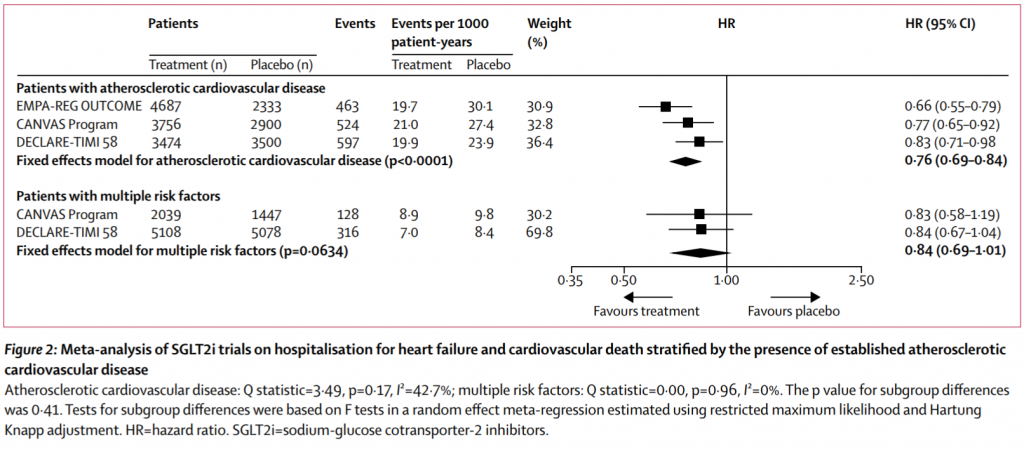

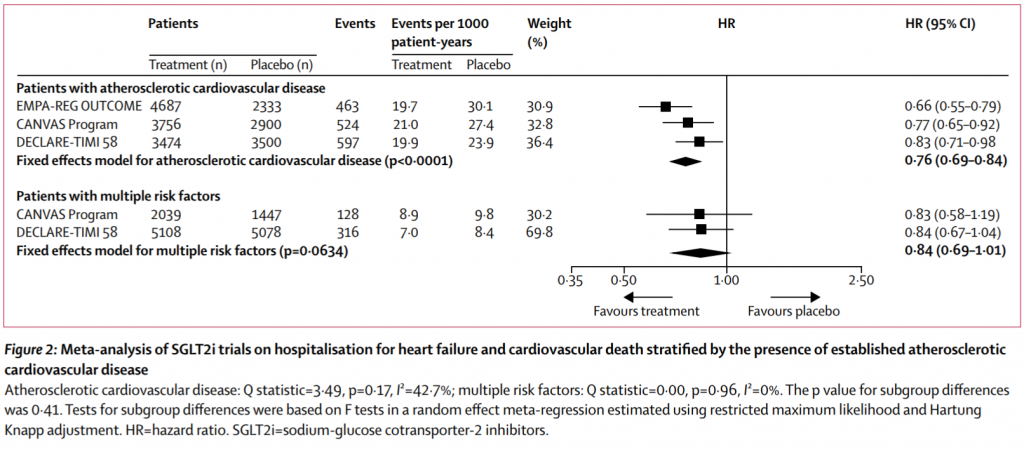

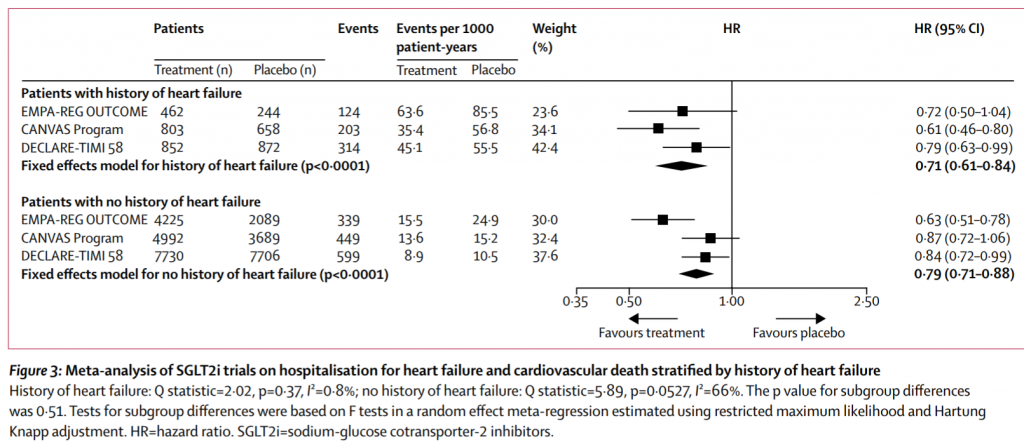

・心血管死もしくは心不全に因る入院を23%減らし、それは動脈硬化性の心血管疾患を有しているか否かに関わらず同様の効果がみられた。

・心筋梗塞のリスクを11%下げ、心血管死は16%下げるとするデータは得られたが、高い異質性がある(I2=79.9%)。

・脳梗塞のリスク低下には寄与しない(HR=0.97(95%CI=0.86-1.10))。

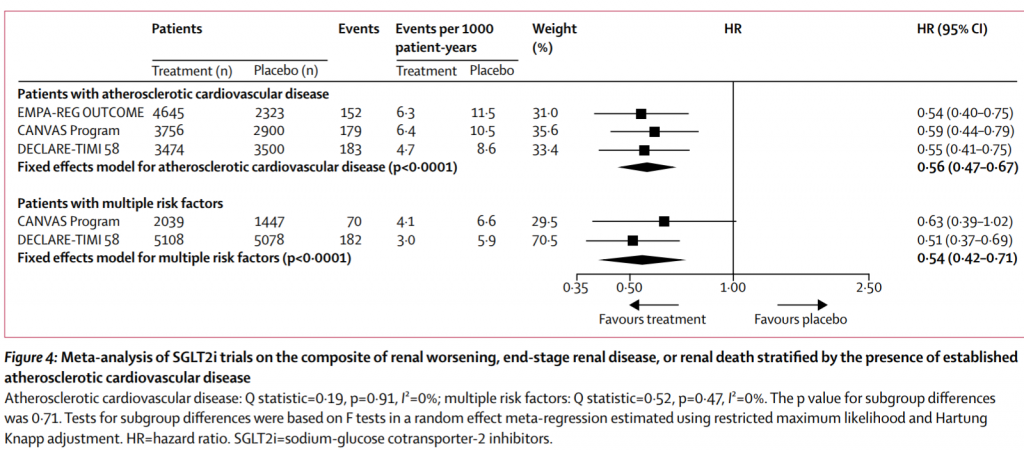

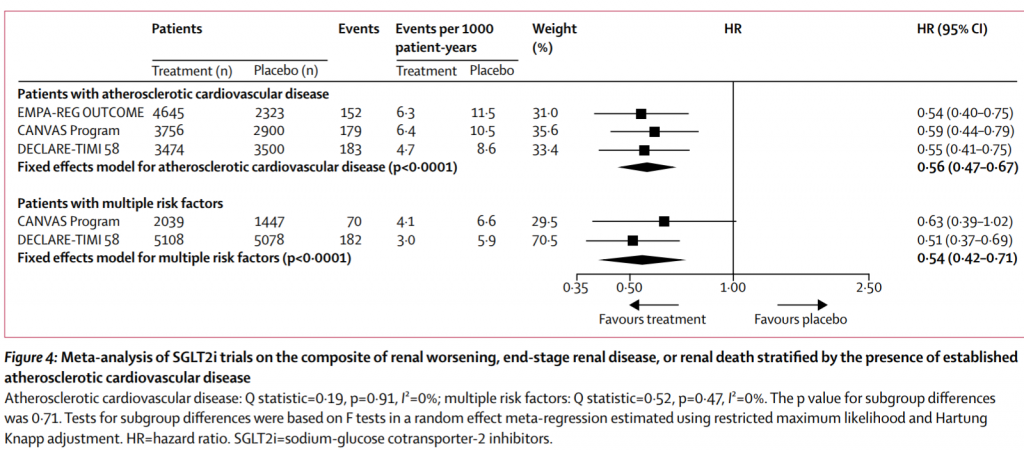

・腎臓病の進行、末期腎不全、腎死のリスクを45%減らし、それは動脈硬化性の心血管疾患を有しているか否かに関わらず同様の効果がみられた。動脈硬化性の心血管疾患を有する患者ではHR=0.56(95%CI=0.47-0.67)、リスクファクターのみを有する患者ではHR=0.54(95%CI=0.42-0.71)。

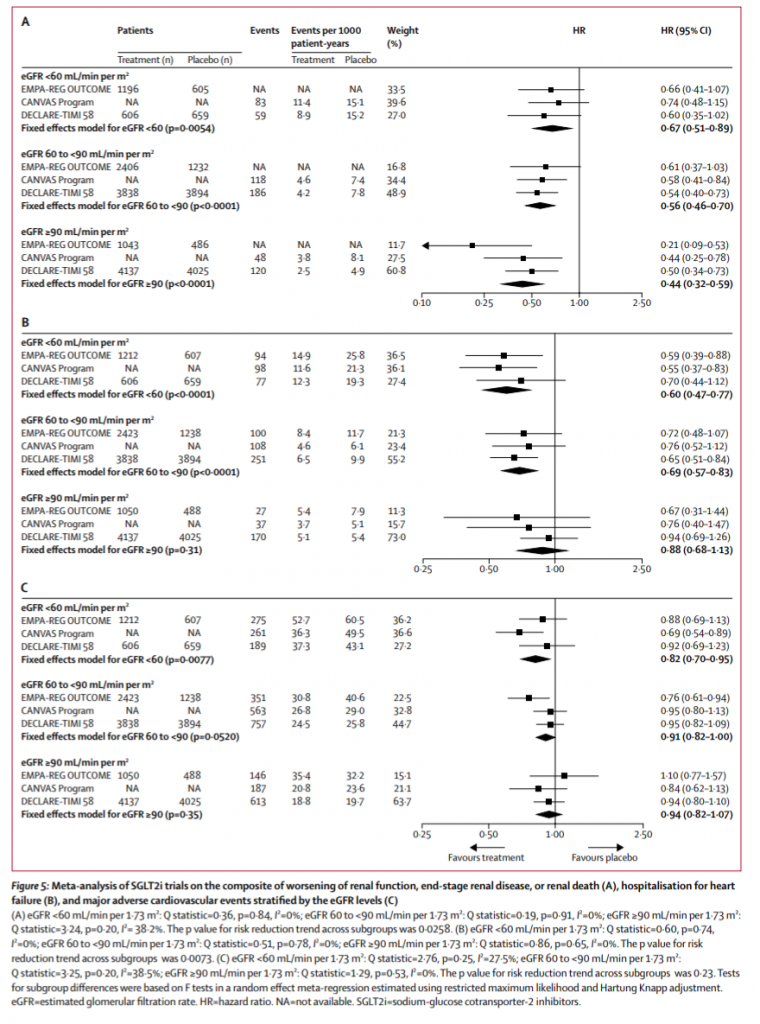

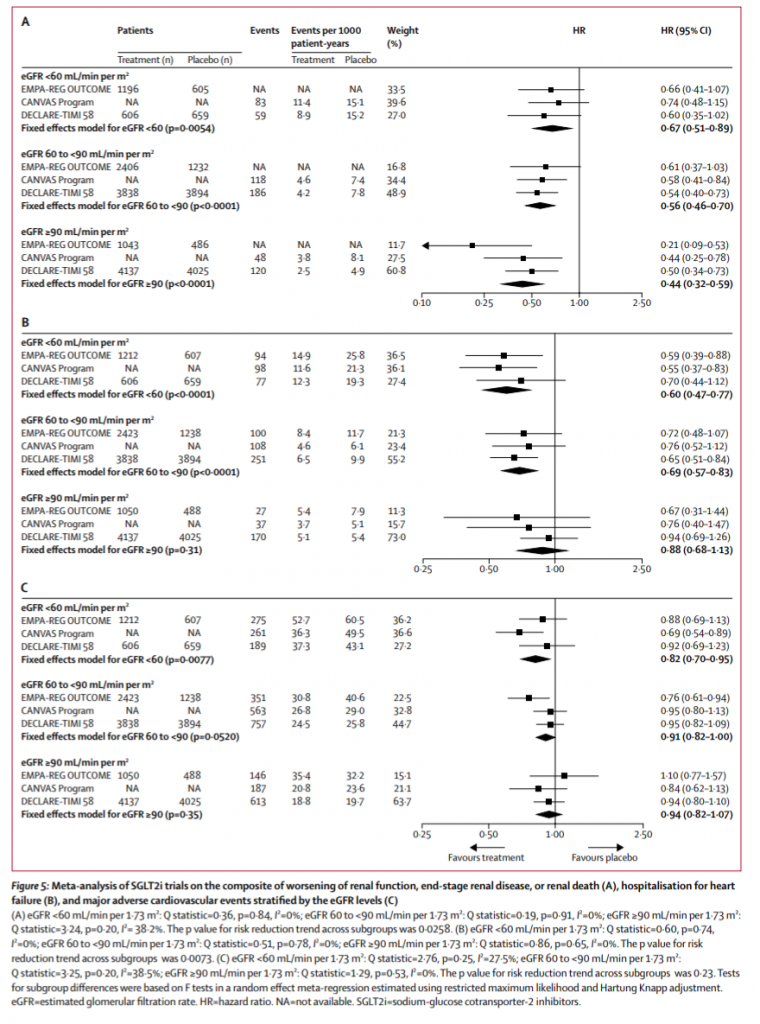

・SGLT2阻害薬の効果の大きさは基準の腎機能によって変わり、より深刻な腎機能を有している患者では、心不全に因る入院を大きく減らす一方、腎臓病の進行を抑える効果はより小さくなる。eGFR<60の群では心不全による入院は40%減少させるも、腎臓病の進行抑制は33%にとどまった。一方eGFR>90の群では心不全による入院は12%の減少にとどまるが、腎臓病の進行抑制は56%に達した。

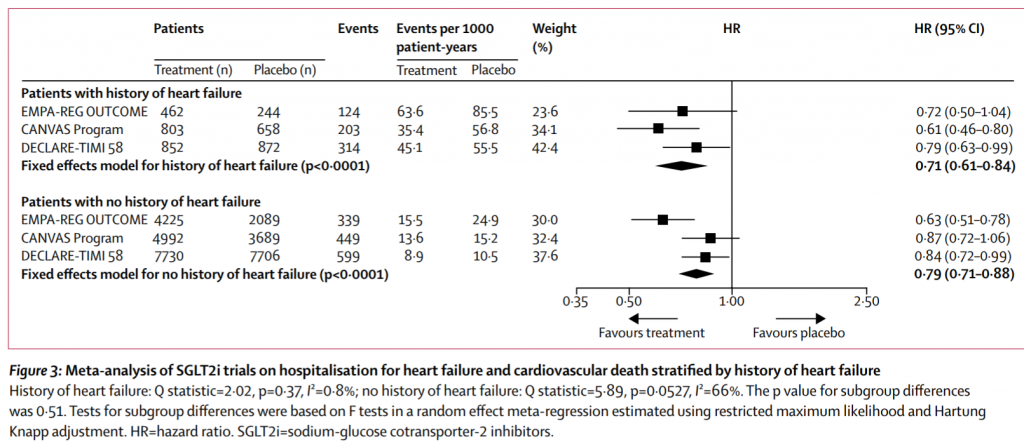

・SGLT2阻害薬は全原因死を15%減少させるとする結果は出たが、異質性が高い(I2=75.2%)。動脈硬化性の心血管疾患を有する患者ではHR=0.83(95%CI=0.75-0.92)、リスクファクターのみを有する患者ではHR=0.90(95%CI=0.77-1.05)であった。同様に、心不全の既往を有する患者ではHR=0.80(95%CI=0.67-0.95)、心不全の既往を有しない患者ではHR=0.88(95%CI=0.80-0.97)であった。

・肢切断や骨折のリスク増加は1本の試験のみで示されているが、いずれについても異質性がある。糖尿病性ケトアシドーシスのリスク増加に関しては、プラセボに較べてSGLT2阻害薬がHR=2.20であったが、イベントの発生率自体は1未満/1000人年と低い。

◎考察

・SGLT2阻害薬は、心不全による入院や、腎臓病の進行に対する相対的なリスク軽減に大きな影響を与えることが判明した。一方で、臨床的な効果は、使用する患者の特性に依存し、深刻な心血管イベントのリスク軽減は、既に動脈硬化性の心血管疾患を有している患者のみに明らかで、動脈硬化性の心血管疾患を持たない患者群に対しては効果は認められなかった。ただし、心不全に因る入院に関しては、動脈硬化性の心血管疾患の有無や心不全の既往の有無に関わらず明らかかつ同等の効果がある。腎臓病の進行に関しても、より悪い水準の腎機能を有する患者にSGLT2阻害薬を使う方が、腎機能の悪化への効果が少ないが、心不全による入院の減少に大きく寄与する結果となった。

・概して、SGLT2阻害薬は、真菌性の生殖器感染のリスクを上昇させることを除いては、忍容性が高く、一般的に安全な薬だと捉えられる。糖尿病性ケトアシドーシスのリスクを上げうるが、その割合は極めて低く、充分な患者教育と注意を払うことでリスクを下げることができる。脳卒中に対する安全警告があったが、現時点でのメタアナリシスではそのリスクは示されなかったし、肢切断や骨折に関しては1つの試験でしかリスク上昇は認められなかった。

・今回の研究の限界として、個々の特定のデータというよりは、むしろ研究レベルでのデータの集合を用いたこと、対象とする患者の基準が、検討した研究間でわずかながら異なること、さらに動脈硬化性の心血管疾患や心不全の既往がその患者にあるか否かは、研究者側の報告によっており、一部の患者はこれらの疾患の明確な診断を受けていない可能性があることが挙げられる。

◎結論

・動脈硬化性の心血管疾患や、心不全既往の有無に関わらず、2型糖尿病患者にはSGLT2阻害薬を考慮して良いと思われる。

※資料一覧

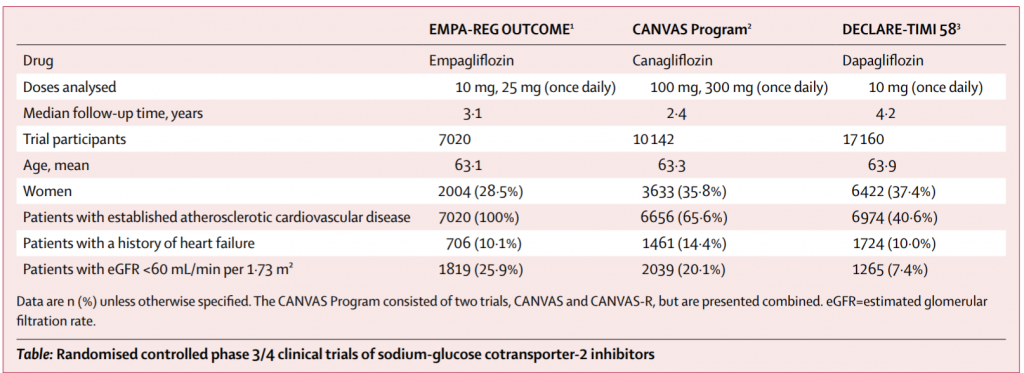

3つの臨床試験の詳細。使用されているSGLT2阻害薬は、それぞれエンパグリフロジン(ジャディアンス®)、カナグリフロジン(カナグル®)、ダパグリフロジン(フォシーガ®)。

(図1) 心筋梗塞、脳梗塞、心血管死に関するメタアナリシス。

(図2) 心不全に因る入院及び心血管死に関して、動脈硬化性の心血管疾患を持つか、

リスクファクターのみにとどまるかの観点から検討したメタアナリシス。

(図3) 心不全に因る入院及び心血管死に関して、心不全既往の有無で検討したメタアナリシス。

(図4) 腎機能の悪化、末期腎不全、腎死に関して、動脈硬化性の心血管疾患の有無の観点から

検討したメタアナリシス

(図5) (A)腎機能低下、末期腎不全、腎死について、(B)心不全に因る入院について、

(C)大きな心血管イベントについて、それぞれ腎機能の観点から検討したメタアナリシス

【開催日】2019年3月20日(水)

.png)

1.png)

2.png)