-文献名-

Bizzozero-Peroni B, et al. Daily Step Count and Depression in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA Netw Open. 2024; 7(12): e2451208.

-要約-

Introduction

抑うつ障害は、成人期から高齢期にかけての主要な障害の原因の一つであり、世界中で3億人以上が影響を受けている。 抑うつ症状は、臨床的な診断基準に満たない場合でも、生活の質に大きな影響を及ぼし、将来的に臨床的な抑うつ状態に進行する可能性がある。抑うつの原因は、生物学的要因から生活習慣に至るまで多岐にわたり、その予防戦略の策定は困難を伴う。近年のメタアナリシスでは、身体活動が抑うつの予防に寄与することが示唆されているが、日常的な歩行活動(歩数)と抑うつとの関連性については、これまで体系的に検討されたことがなかった。歩数は、身体活動を客観的かつ直感的に測定する指標であり、ウェアラブルデバイスの普及により一般の人々にも測定が容易になっている。本研究の目的は、成人における客観的に測定された日常の歩数と抑うつとの関連性を体系的にレビューし、メタアナリシスを通じて統合することである。

Method

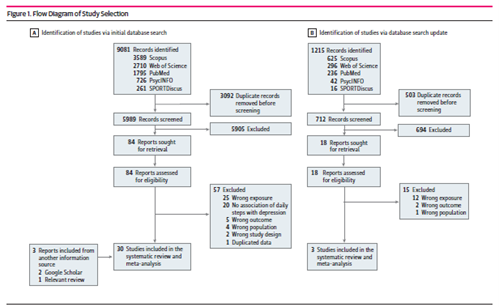

本研究は、PRISMA(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)およびMOOSE(Meta-analysis of Observational Studies in Epidemiology)のガイドラインに従って実施された。各データベース(PubMed、PsycINFO、Scopus、SPORTDiscus、Web of Science)に加え、身体活動、歩数、抑うつに関連する検索語を組み合わせてGoogle Scholarや引用文献の検索などの補助的な方法を用い、初回検索(創設から2023年7月14日まで)およびその後の更新(2023年7月1日~2024年5月18日)を実施した。選択基準としては、18歳以上の成人を対象とし、歩数が加速度計、歩数計、スマートフォンなどのデバイスで客観的に測定されていること、抑うつが診断または抑うつ症状として評価されていること、観察研究(横断研究、縦断研究)であることを条件とした。データ抽出と質の評価は、2人の研究者が独立して行い、意見の不一致が生じた場合は第三者の研究者が介入して解決した。統計解析には、Sidik-Jonkmanランダム効果モデルを用いて、相関係数、標準化平均差(SMD)、リスク比(RR)を95%信頼区間(CI)とともに算出した。

Results

最終的に、33件の観察研究(横断研究27件、縦断研究6件:内訳としてパネル研究3件および前向きコホート研究3件)が対象となった。

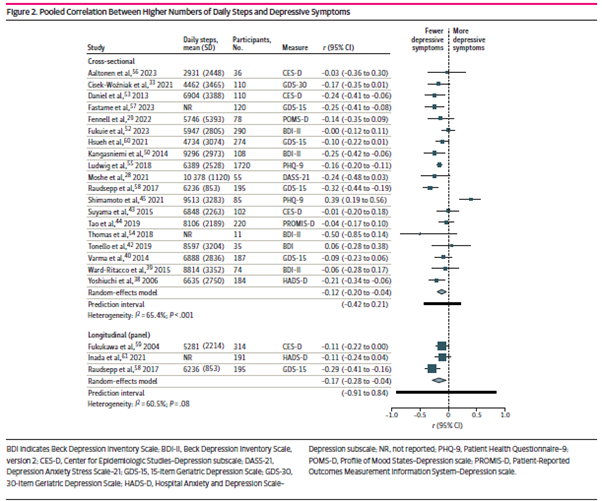

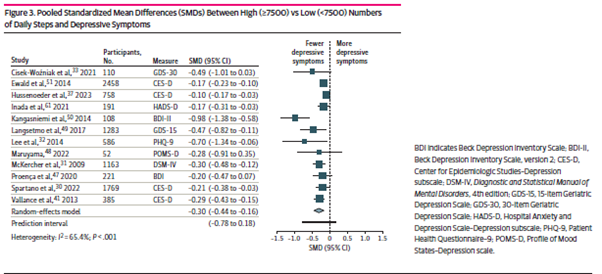

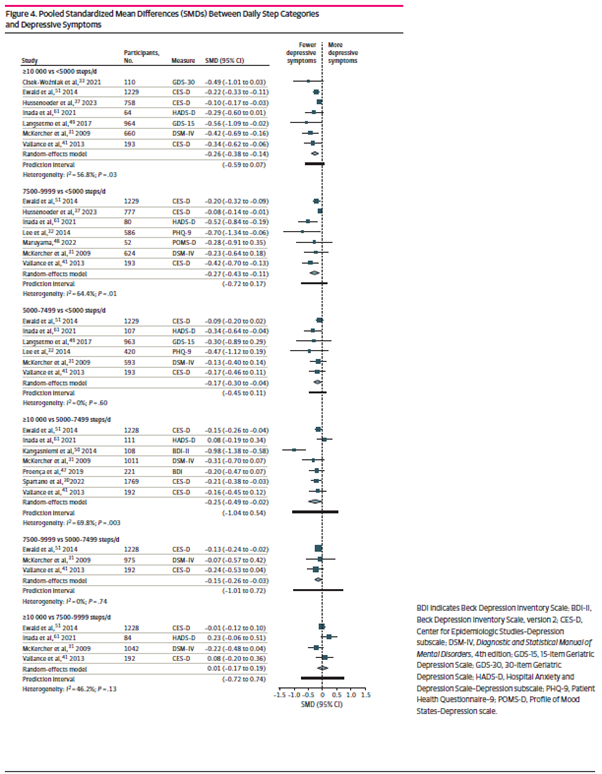

横断研究およびパネル研究の結果、日常の歩数と抑うつ症状との間に逆相関が認められた。具体的には、横断研究では、1日5,000歩未満を基準群と比較した場合、5,000~7,499歩群では標準化平均差(SMD)が–0.17(95%信頼区間:–0.30~–0.04)、7,500~9,999歩群では –0.27(95% CI:–0.43~–0.11)、10,000歩以上群では –0.26(95% CI:–0.38~–0.14)となり、各群ともに抑うつ症状が有意に少ないことが示された。さらに、日常の歩数を連続変数として解析した結果、歩数と抑うつ症状との間には有意な逆相関(r = –0.12, 95% CI:–0.20~–0.04)が認められた。

縦断研究のメタアナリシスでは、1日7,000歩以上歩く人は、7,000歩未満の人と比較して、抑うつリスクが31%低いことが示された(RR: 0.69, 95% CI: 0.62~0.77)。さらに、1,000歩増加するごとに、抑うつリスクが9%低下することが明らかになった(RR: 0.91, 95% CI: 0.87~0.94)。

Discussion

本研究の結果、日常の歩数が多いほど、抑うつ症状が少なく、抑うつリスクも低いことが示された。これらの知見は、身体活動が抑うつ予防に寄与する可能性を支持するものであり、特に日常生活での歩行活動の重要性を強調している。しかし、本研究にはいくつかの限界がある。まず、観察研究に基づいているため、因果関係を確定することはできない。また、歩数の測定方法や抑うつの評価方法が研究間で異なるため、結果の一貫性に影響を及ぼす可能性がある。さらに、対象者の年齢、性別、健康状態などの交絡因子を完全に調整することは困難であった。今後は、これらの限界を克服するために、無作為化比較試験などの介入研究が必要とされる。特に、歩数の増加が抑うつ症状の予防や軽減に直接的な効果を持つかを検証することが重要である。また、歩行以外の身体活動や、活動の強度、頻度、持続時間などが抑うつに与える影響についても詳細に検討する必要がある。さらに、対象者の年齢、性別、社会的背景、健康状態などの要因が、歩数と抑うつの関連性にどのように影響するかを明らかにすることも重要である。これらの知見は、個々のニーズや状況に応じた効果的な介入プログラムの開発に寄与するだろう。

本研究の結果は、公共政策や臨床実践において、日常的な歩行活動の促進が抑うつ予防の一環として有効である可能性を示唆している。特に、歩数の増加が比較的容易に実践可能であり、費用対効果の高い介入手段となり得ることから、健康増進プログラムやメンタルヘルス対策において、歩行活動の推奨が検討されるべきである。しかし、個々の状況や能力に応じて適切な目標設定やサポートが必要であり、専門家の指導や支援が重要となる。

総じて、本研究は、日常の歩行活動の増加が成人の抑うつ症状の軽減および抑うつリスクの低下に関連することを示している。今後の研究や実践において、これらの知見を活用し、効果的な介入戦略の開発と実施が求められる。

【開催日】2025年2月5日