-文献名-

Huanhuan Hu et al. Cumulative Risk of Type 2 Diabetes in a Working Population: The Japan Epidemiology Collaboration on Occupational Health Study. Journal of Epidemiol. 2018 May 4

-要約-

Background

糖尿病は世界的な公衆衛生上の大きな健康問題であり、日本には1,080万人の糖尿病患者がいるとされている。日本人の全般的な人口を対象とした糖尿病発症リスクに関するデータはあるが、本研究は日本の30歳から65歳までの労働人口(会社員)について2型糖尿病の累積罹患率を調べたものである。

Methods

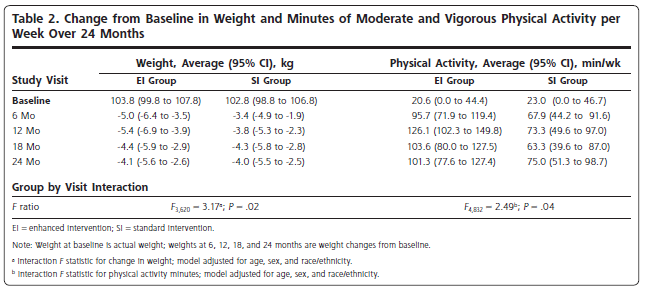

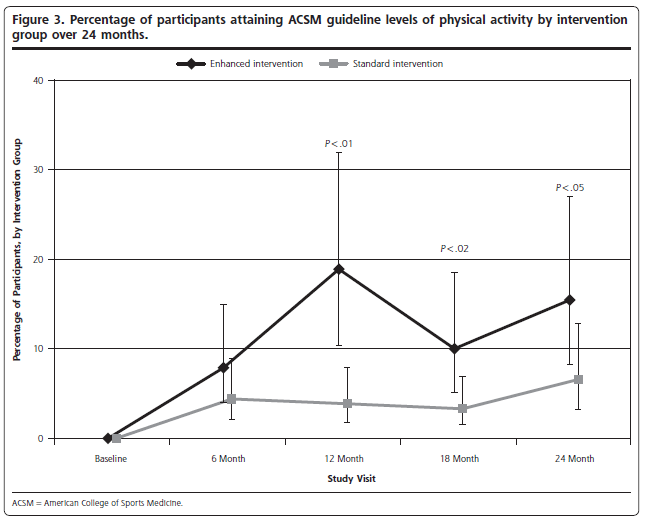

研究グループは今回12の企業で働く約10万人の会社員を対象に行われている職域多施設研究(Japan Epidemiology Collaboration on Occupational Health Study;J-ECOH Study)のデータを用いて、2型糖尿病の累積罹患率を男女別やBMI別に調べる観察研究を行った。

対象は、ベースライン時(2008~2010年)に糖尿病を有さず、最大で7年間追跡しできた11企業で働く30~59歳の会社員5万3,828人(男性4万6,065人、女性7,763人)。2型糖尿病の定義は、健診時のHbA1c値が6.5%以上、空腹時血糖値が126mg/dL以上、随時血糖値が200mg/dL以上、あるいは糖尿病治療を受けている場合とした。

Results

27万4,349人年の追跡期間中に、3,587人(男性3,339人、女性248人)が2型糖尿病を新たに発症していた。解析の結果、30歳から65歳までの2型糖尿病の累積罹患率は男性が34.7%、女性が18.6%であることが分かった。対象者をBMIで層別して解析したところ、2型糖尿病の累積罹患率は男女ともに肥満(BMI 30kg/m2以上;男性77.3%、女性64.8%)と過体重(BMI 25~29.9 kg/m2;それぞれ49.1%、35.7%)の人では、BMIが25 kg/m2未満の適正体重あるいは低体重の人(それぞれ26.2%、13.4%)と比べて高いことも明らかになった。

Conclusions

日本人会社員の大規模コホートで、30歳から65歳までの2型糖尿病の累積罹患率を調べた研究は今回が初めてだと思われる。この結果から、日本人の会社員は男女ともに2型糖尿病になるリスクが高く、その疾病負荷は大きいと考えられることから、特に若年の肥満者を対象とした効果的な体重管理法や2型糖尿病のスクリーニングプログラムの開発が必要とされる。

【開催日】平成30年7月18日(水)