-文献名-

Associations of Frequency of Laughter With Risk of All-Cause Mortality and Cardiovascular Disease Incidence in a General Population: Findings From the Yamagata Study.

J Epidemiol. 2020; 30(4): 188–193.

-要約-

背景

過去の研究では心理学的なポジティブ要因とネガティブ要因は死亡率や心血管疾患と関連していることが明らかにされてきた。笑いやユーモアが健康に対しポジティブな要因だという考えは医療従事者だけでなく一般人の間でも浸透してきている。

2013年の横断的データで、1日の笑いの頻度が高いほど、日本の高齢者における心疾患の有病率が低いことが示されていた。しかし、横断的な研究であるため笑いが心血管疾患の予防効果を明確に示すことはなかった。そこで今回、地域社会に根ざした集団において日常的な笑いの頻度と死亡率および心血管疾患との関連を前向きに調査した。

方法

山形県の年1回の健康診断を受けた40歳以上の17152人が対象

7市(山形市、酒田市、上山市、寒河江市、東根市、米沢市、天童市)の40歳以上の住民

除外基準なし

2009-2015年に、合計20969人(男性8558人、女性12411人)の被験者を登録

66人の被験者が他の地域に移動、ベースライン時のデータが不完全であったため3817人を除外

最大8年間(中央値、5.4年)追跡

男性7003人(40.8%)、女性10149人(59.2%)、平均年齢62.8歳

自己申告した1日の笑いの頻度を3つのカテゴリー(週1回以上、1か月以上1週間未満、月1回未満)に分類

毎日の笑いの頻度と全死因死亡率および心血管疾患発生率の増加との関連をCox比例ハザードモデルを用いて決定

「笑い」=「大声で笑う」と定義

ほぼ毎日、1~5回/週、1~3回/月、1回/月未満の4つの選択肢を提供し、自己申告で得られた回答から3つのカテゴリー(≧1/週、≧1/月だが<1/週、<1/月)にグループ分けした

・笑いの頻度別の有病率

週1回以上 :14096人(82.2%)

1か月以上1週間未満:2486人(14.5%)

月1回未満 :570人(3.3%)

笑いの頻度が低い群は、男性・現役喫煙者・糖尿病患者・独身者・身体的不活発者の割合が有意に高かった。

結果

追跡期間中(中央値、5.4年)、257人の被験者が死亡し、138人の被験者が心血管イベントを経験した。Kaplan-Meier解析の結果、笑いの頻度が低い被験者では全死因死亡率および心血管疾患発症率が有意に高かった(log-rank P<0.01)。年齢、性別、高血圧、喫煙、飲酒状況で調整したCox比例ハザードモデル解析では、全死因死亡のリスクは、月1回未満で笑う被験者の方が(週1回以上笑う被験者よりも)有意に高い(ハザード比1.95)。同様に、心血管イベントのリスクは月1回以上週1回未満で笑う被験者が(週1回以上笑う被験者よりも)月1回以上笑う被験者の方が高かった(ハザード比 1.62)。

<笑いの頻度に応じた全生存期間>

頻度が低い群で、全死因死亡率が有意に高い(P値=0.003)

<笑いの頻度に応じた心血管疾患の無病生存期間>

同様の曲線が心血管疾患についても観察された(P値<0.001)

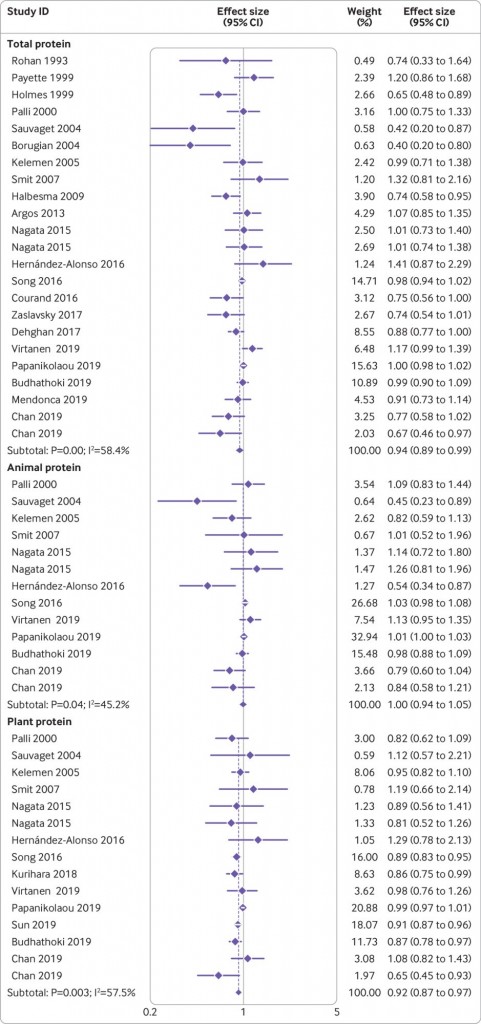

<Cox比例分析を用いた、笑いの頻度と死亡率および心血管イベントとの関連性>

・無調整

全死亡率:月1回未満の人が有意に高い(HR 2.38;95%CI、1.42-3.74)

心血管疾患発症リスク:1か月以上1週間未満の人が有意に高い(HR 2.06;95%CI、1.38-3.00)

・年齢・性別・高血圧・糖尿病・喫煙・飲酒状況の調整後

全死亡率:月1回未満の人が有意に高い(HR 1.95;1.16–3.09).

<笑いの頻度と全死亡率の関連性のサブグループ解析>

女性、非高血圧、糖尿病患者、肥満、知覚される精神的ストレスのレベルが中程度、大学卒業以上のサブグループにおいて、月1回未満の群では、全死因死亡率が有意に高い。

笑いの少ない群では、他の群(4.2~4.7%)に比べて精神的ストレスが低い有病率(7.8%)が高く、笑いの少ない群では精神的ストレスが高い=重度の有病率は他の群(70.3~72.9%)と同程度。

検討

笑いの頻度は、男性、現在の飲酒者、糖尿病、低身体活動、配偶者のいない生活の高い有病率と関連していた。年齢、性別、および喫煙、飲酒状況、高血圧、糖尿病などの複数のよく知られた危険因子を調整した後でも、笑いの頻度が全死亡率および心血管疾患の発症率と独立して関連していることが明らかになった。確立された危険因子とは無関係に、笑いそのものが長寿化や心血管疾患発症率の低下に寄与していることが示唆された。

笑いの頻度が全死亡率と心血管疾患に及ぼす影響は不明であるが、いくつかの可能性が示唆されている。

・笑いは健康を促進する行動と関連している可能性がある。この研究では、笑いの頻度が高い群では、現在の喫煙・飲酒者の割合が低く、身体活動が低いことが示されていた。

・過去の研究で、免疫系に関して、笑いは様々な免疫学的要因に影響を与えることが示されている。

・笑いは血管内皮を改善する:機能や動脈硬化を抑制、食後血糖値やストレスのバイオマーカーである唾液性クロモグラニンAの増加を抑制。

笑う頻度は女性では有意で、男性では有意でなかった。一般的に男性は感情を表に出さない傾向があり、今回の調査では女性よりも男性の方が大声で笑う頻度が低かった。

日常的に頻繁に笑うことの効果は、高齢者、肥満のある人、中等度のストレスレベルの人でより強く認められた。

・本研究の強み

前向き研究、大規模なサンプルサイズ

年齢、性別、高血圧、糖尿病、喫煙状況、飲酒状況など、複数のよく知られた危険因子を用いて調整が行われた

<制限>

・笑いの定義に誤差あり

「大声で笑う」が笑いの定義だったので、無言で笑う、微笑む、などは笑いとしてカウントされていない→笑いの頻度が過小評価されている可能性あり。しかし、笑いの度合いには個人差あり→過大評価も過小評価も両方を引き起こしているかも。

・無症状の心血管イベントの症例があったかも

・健康意識の高い、選択バイアスがあったかも

調査対象者は地域の健康診断の参加者→健康意識が高く、社会活動のレベルが高かった可能性がある。

結論

毎日の笑いの頻度は、日本人一般集団における全死亡率と心血管疾患の独立した危険因子である

笑いの頻度を増やすことで、心血管疾患のリスクが減少し、寿命が延びる可能性があることを示唆している

笑い療法は、容易にアクセスでき、受け入れられやすく、費用もかからない

→一般の人々に笑い療法を広く普及させることを支持するものである。

【開催日】2020年10月14日(水)