-文献名-

Guylène Thériault. et al. Teaching shared decision making. Canadian Family Physician. 17 JULY 2019;vol.65: 514−516.

-要約-

(Introductionに準じた部分)

医療の目標は患者さんの転機を改善することで、それには患者中心のケアを提供する能力を学習者に育成することが重要である。

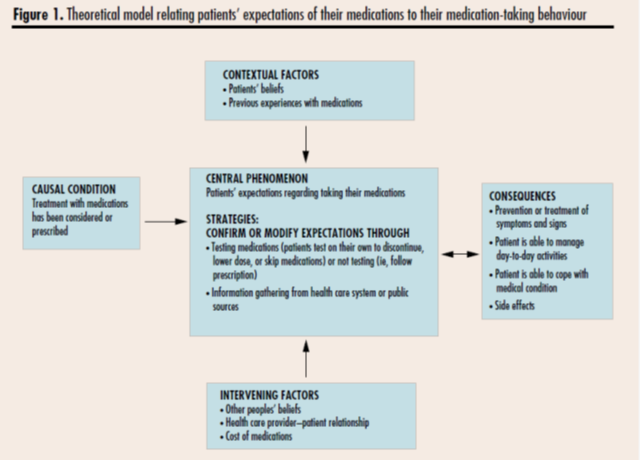

決断の共有とは、「臨床医と患者が意思決定の課題に直面したときに利用可能な最善のエビデンスを共有し、情報に基づいた好みを達成するために選択肢を検討するよう患者を支援するアプローチ」である。

患者の価値と好みを引き出し、有意義な方法で情報を共有する能力を習得することが重要である。特に、利益と害のバランスが取れている場合は重要である。

エビデンスとベストプラクティスヘルスケアの他の分野と同様に、SDMを教える際、医師は知識、態度、スキルに注意を払う必要がある。多くの場合、焦点はスキルにあるが、他も重要である。

教育は、SDMの目標と原則に関する知識を養う必要がある。一部の学習者は、SDMを認識せず、最終的にすべての決定を下す必要があるかのように練習する。

これは、ケアのいくつかの側面(例:緊急の状況)には当てはまるかもしれないが、ケアの他の多くの側面にはSDMが関係するはずである。

SDMを教える最良の方法はない。SDMに必要な中核となる能力には、リスクコミュニケーションのスキル、患者の好みの引き出し、患者の価値の明確化が含まれる。

SDMに対する既知の障壁の1つは、患者が私に決定してほしいのではないかという信念である。これに対処するには、医師(教育者)は患者の自己決定を取り巻く問題を定期的に学習者と話し合う必要がある。

これは、任意のトピックに関するプレゼンテーションに埋め込むことができる。

たとえば、糖尿病患者の調査と治療をレビューした後、簡単な臨床ケースを提供し、学習者に計画を提供するよう依頼することができる。

その後、学習者に徐々にこの患者の生活の特定の側面を認識させる(たとえば、妻は緩和ケアを受けている、患者は仕事を失ったばかりなど)。

その後、新しい情報に照らして証拠がどのように見えるかを生徒に考えてもらう。最終的な目標は、学生が意思決定における患者の価値と好みの重要性を認識することである(Box 1)。

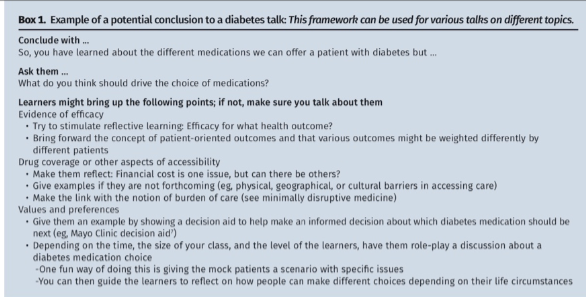

Box 1(概要)

最後に… だから、あなたは私たちが糖尿病患者に提供できるさまざまな薬について学びましたが…

聞いて… 薬の選択を後押しするのは何だと思いますか?

学習者は次の点を指摘するかもしれない。そうでない場合は、必ずそれらについて話うように。

有効性の証拠、薬物の適用範囲またはアクセシビリティの他の側面、価値と好み

もう1つの障壁は、SDMに時間がかかること。実際、コンサルテーションの長さに対する効果の中央値は2.5分。

ロールプレイは、学習者が必要なスキルを開発するのに役立つという点で、SDMを教える上で非常に興味深く、形成的である。

ロールプレイのシナリオを使用する場合は、学習者に相互作用が有意義であり、ディスカッションの時間をためらうことなく、それほど長くないことを認識させてください。

決断の共有には、さまざまな手順が含まれる(Box 2)。教材として、一部の教師は学習者が携帯できるリマインダーカードを使用している。

他の人はこれらの手順を使用して、構造化されたフィードバックを提供している。

Box 2. 決断の共有の手順

1. 決定する必要があることを認める。

2. オプションと代替案を提示する。

• フレーミング効果の回避* • 独自の価値観を適用しない•適切な意思決定支援ツールを使用する

3. 各オプションの潜在的なリスクと潜在的な利点について話し合う。

• 潜在的な利益のために同様の分母を使用し、潜在的な害

• 自然数を使用します(たとえば、1%の代わりに100人に1人)

4. その情報に照らして患者の価値と好みを話し合う

5. 患者の日常生活と目標における、さまざまなオプションの効果について話し合う

6. 患者が(意向を)反映するのを助けるために必要とされる、特定の問題に関する情報を提供する

7. 患者の懸念を確認し、理解を明確にする

8. 計画を立て、必要に応じてフォローアップを整理する

注)フレーミング効果とは、複数の選択肢から意志決定や判断をする際に、絶対的評価ではなく、そのときの心的構成

(フレーミング)や質問提示のされ方によって、意志決定が異なる現象のこと。

*フレーミングには、さまざまな代替手段の価値または利益と損害の認識に影響を与える可能性のある方法で情報を提示することが含まれる。

結論

意思決定を共有することは、教えることのできるスキルである。それが実践に統合されるためには、それは、単独の

カリキュラムではなく、すべての教育の重要な部分である必要がある。 他のトピックと同様に、多様式のアクティビテ

ィを使用すると、学習の効率が向上する可能性がある。 Box 3には、可能な活動に関するさまざまなアイデアがリストさ

れている。

Box 3. SDMを教えるための具体的な活動(概要)

ロールプレイ

・どの質問がより有用であったか、それはなぜかを熟考する

・私たち自身の価値を反映していないかもしれない、次の決定を受け入れることの難しさについて話し合う

学習者に会話ツールまたは意思決定支援ツールを作成してもらう

フレーミング効果について議論する

• 情報を提示するさまざまな方法(割合、治療に必要な数、相対リスクなど)で学習者を考えさせ、内省を促進するビデオを使用する

SDMの手順を構造化された方法で使用してフィードバックを提供する

• これらの手順を毎日または毎週の学習者のフィードバックフォームに埋め込みます

正式な教育に取り組む

•多くの(ほとんどではないにしても)講義の最後に、患者に意味するかもしれないことについてのいくつかの考察を含めることを目指す

【開催日】2019年9月11日(水)