-文献名-

Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major

depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis.Lancet 2018; 391: 1357–66

-要約-

背景:

大うつ病性障害は世界でも一般的で難しく費用を要する疾患です。薬物治療と非薬物治療があるが資源不足が背景にあり薬物治療が多く用いられている現状があります。

これらの薬剤について適切な根拠を提示する必要があり、今回大うつ病性障害の急性期治療における抗うつ薬を比較しランクつけするために我々の以前の研究(12の抗うつ薬の比較の研究)をさらにup dateした。

方法:システマティックレビューとネットワークメタアナリシスを用いた。データはCochrane Central Register of Controlled Trials, CINAHL, Embase, LILACS database, MEDLINE, MEDLINE In-Process, PsycINFOを用い、検索は規制当局のウェブサイト、および国際登録簿を検索した。2016年1月8日までに公開、非公開されている二重盲検化無作為比較試験を用いました。

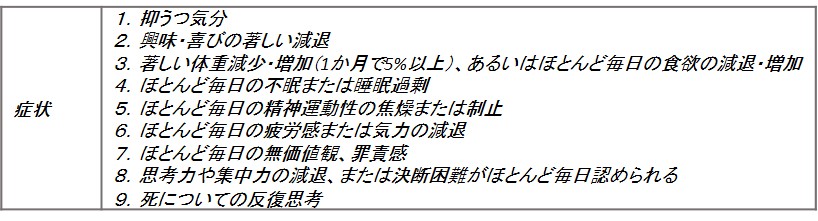

対象は標準的な基準(DSM-Ⅲ~Ⅴ,ICD-10)に従って診断された大うつ病性障害を有する成人(18歳以上の男女)であり、急性治療に用いられた21の抗うつ薬のプラセボ対照試験および薬剤同士の直接比較試験を含めた。

プライマリアウトカムは抑うつ改善の有効性(標準的尺度を用いて50%以上の改善)と許容性(途中で治療を脱落した患者の割合)であった。

セカンダリーアウトカムは、うつ病スコアのエンドポイント、寛解率、および有害事象のために早期に脱落した患者の割合でした。

結果はランダム効果を用いたペアワイズおよびネットワークメタアナリシスを用いて要約オッズ比(OR)を推定した。

除外基準としては準無作為化試験および不完全な試験、または対象が双極性障害、精神病性うつ病(うつ病に幻覚妄想を合併する疾患)、治療抵抗性うつ病、重篤な医学的疾患(癌、神経難病)を併存するうつ病とし、全体の約20%以上が除外された。

研究のバイアスリスクの評価はコクランハンドブックに従って行い、さらにプライマリアウトカムのネットワーク推定に寄与するエビデンスの評価についてはGRADEのフレームワーク(moderate, low, very low)を用いて行った。

結果:

1979年~2016年までで28552件の引用が検索によって特定され、680件の論文が全文検索された。この中から116477人の参加者を含む522の二重盲見化比較試験が用いられた(figure1)。

Figure2は、有効性と許容性に関する適格な比較のネットワークを示しています(※○の大きさが群数、線が直接比較、線の太さが試験数の多さ)。

ミルナシプラン(SNRI、トレドミン)を除くすべての抗うつ薬は、少なくとも1つのプラセボ対照試験を受けました。

レボミルナシプラン(日本未採用)のみが、いずれのネットワークにおいても少なくとも別の薬物と直接比較されていなかった。

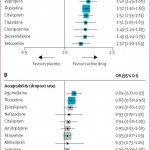

Figure3(プライマリアウトカム)はすべての試験のネットワークメタアナリシスの有効性と認容性のフォレストプロットを抗うつ薬とプラセボで比較しており、

有効性に関してはすべて抗うつ薬はプラセボよりも有効であり、最も効果があったのがアミトリプチリン(3環系、トリプタノール)2.13(95%信頼区間[CrI] 1・89〜2・41)で、次がミルタザピン(NaSSa,リフレックス、レメロン)、次がデュロキセチン(SNRI,サインバルタ)であった。

最も効果が低かったのはレボキセチン(SSRI,レクサプロ)1・37(1・16〜1・63)。

認容性に関しては、アゴメラチン(バルトキサン(NDDI(ノルアドレナリン・ドパミン脱抑制薬(日本採用なし)) (OR 0・84、95%CrI 0・72〜0・97)およびフルオキセチン(SSRI,日本未承認)(0・88、0・80〜96)が関連していたプラセボよりもドロップアウトが少なく、対照的にクロミプラミン(3環系,アナフラニール)はプラセボよりも悪かった(1・30、1・01〜1・68)。比較のループは8%が一致していなかった。

異質性は有効性で0.044(95%CrI 0.028–0.063)、寛容性については0.040(0.023–0.062)と推定され中程度から低いことが示唆されました。

バイアスリスクは522件の試験のうち46件(9%)はリスクが高く、380件(73%)が中程度、96件(18%)が低と評価されました。

そして証拠の確実性は中程度から非常に低かった。

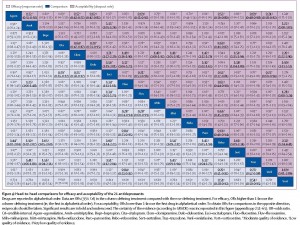

Figure 4ではプライマリアウトカム(有効性と認容性)に対する抗うつ薬同士の直接比較(対面研究)を示しています。

これによるとクロミプラミン、デュロキセチン、フルボキサミン、レボキセチン、トラゾドン、およびベンラファキシンが最も高いドロップアウト率に関連する抗うつでした。

有効性についてはアミトリプチン、ミルザタピン、デュロキセチンの順でした。すべての抗うつ薬間のORの差は有効性で1・15~1・55、許容性で0・64~0・83の範囲であった。

Figure4にGRADEの判断を組み込むとアゴメラチン、エスシタロプラム、シタロプラム、およびミルタザピンの比較の大部分ではmoderateであり、

ボルチオキセチン、ネファザドン、クロミプラミン、ブプロピオン、アミトリプチリンの比較では証拠の確実性はlow,very lowであった。

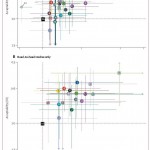

figure5は、すべての研究および直接の研究における有効性および許容性についての二次元グラフであり、二次結果の結果は一次結果の結果と一致していた。

直接比較では、治療が比較の新規または実験薬である場合、同じ治療が比較のより古いまたは対照薬である場合よりも有意に有効であるように思われた(差1・18倍、95 %CrI 1・09–1・27)この新規性効果を調整すると、抗うつ薬の違いが減少しました。

【開催日】2019年8月7日(水)